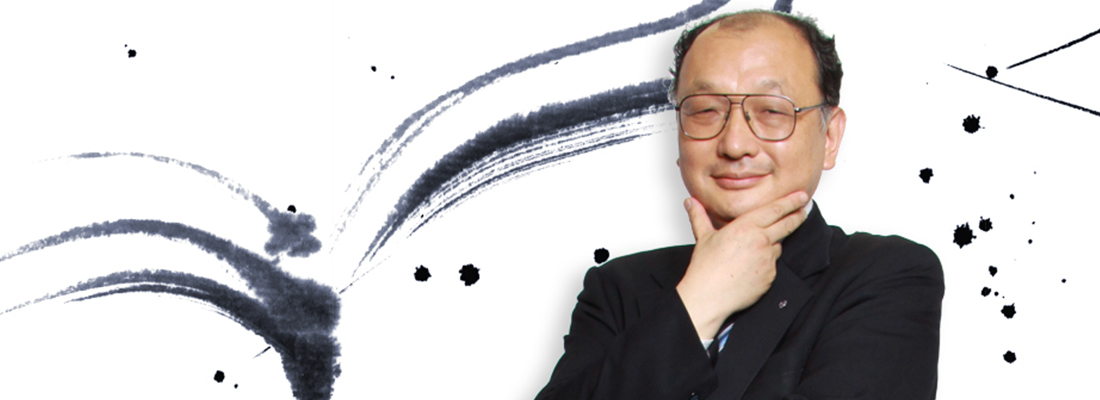

- 山下勝弘

- 1956生まれ。大阪府出身。78年関西学院大学経済学部卒業。監査法人勤務を経て、85年公認会計士登録。90年税理士登録。現在は公認会計士、税理士として、父が61年に創業した山下会計事務所の二代目所長。著書に「平成大混乱 大不況がやってくる」「官制大不況は大転換のチャンス」など。

- https://www.cpa-yamashita.com/

幕末の「再建の神様」山田方谷(ほうこく)は、備中松山藩(現在の岡山県高梁市)の元締役兼吟味役(現在でいえば財務大臣)として、債務超過であった藩の財政をわずか8年という極めて短い期間で立て直しました。 藩政改革というと米沢藩主上杉鷹山が有名ですが、上杉鷹山の改革には100年という長い期間を要したのです。山田方谷の改革が8年で完了したことは驚き以外の何ものでもありません。現在の日本は、大きな経済危機を目の前にした時代だと私は考えています。このような状況にあって、私たちに大きなヒントを与えてくれるのが山田方谷という人物です。山田方谷は「至誠惻怛(しせいそくだつ)」という書を残しています。それは誠意を尽くして下を思いやる、という意味です。これは仕事をする上での私の信念でもあります。

自分の使命が分かった

父は元々税務署に勤めていて、35歳で税理士として独立しました。そんな父を見て育った私も中学生のころから会計の道に進みたいという気持ちが生まれ始めました。 しかし、ほんとうに公認会計士の勉強を始めたのは、大学4年になってからのことでした。どうしたら会計士になれるのかをよく考えておらず、商学部ではなく経済学部に進んでしまっていたんです。

当時は試験科目に商法があったのですが、先生に言わせると「必ずしも多数の意見に従う必要は無い。自分の意見さえきっちり書けば試験でもしっかり採点される。どんな答えでもいい」と言うわけです。つまり条文に書いてあっても解釈の仕方が数通りあるのです。これは自分にはぴったりだと思いました。その他にも経済学、経営学の勉強をする中で、これらは答えがない学問分野であることを知ります。自分がどういう理論構成でどういう答えを導き出すのか、それにかかってくる。会計士という職種はとても魅力的だと思いました。

大学卒業後会計士になってキャリアを積む中で、いつしか日本経済の未来に危機感を感じるようになりました。当初は漠然と思っていただけで、きちんと説明をすることができませんでした。そんな中、94年に税理士であり公認会計士の島田信愛先生に景気循環論というものがあることを教えられました。それまでは企業再生やM&Aに関する仕事をしていたのですが、それほどの覚悟はなかったと思います。でもこれから景気がどんどん悪くなる中で、景気循環論を知ることで自分の仕事の使命が分かるようになったんです。

自分で考えるしかない

バブル崩壊後のことを世間では平成不況などと言っていますが、平成になって私たちが経験してきた不況はまだまだ序の口だったんです。ほんとうの大不況といえる大混乱は、これからやってくると私は考えています。島田先生から教えていただいたのは、日本の景気循環は80年周期だというものでした。

しかし、私は日本の景気循環は実際には70年周期が正しいと思っています。明治維新以降ですが、1876年、1946年にどん底が訪れています。また、ピークは二度のバブルである1919年と89年に訪れています。これらのことからどん底もピークも、70年周期で訪れていることがわかるのです。今後訪れるかもしれない不況で日本がどうなるのか、そしてその大混乱を乗り切る方法は本当にあるのか。乗り切る方法は誰も教えてくれません。自分で考えるしかないのです。しかし、乗り越えることができる仕組みが既に出来上がっていると私は考えています。

我々の仕事というのはモノを売って終わりではありません。決算の業務をやらせていただいて、その会社に発展していただくこと、少なくとも存続していただくこと、それが一番の願いです。これから来る景気悪化というリスク、それに対処して生き残っていただき、発展していただくことが我々の仕事の一番大事なところだと思っています。私は税務のことを中心に仕事としてやっていますが、全てはリスクマネジメントだと思っています。

会社を存続させて発展させていくのは企業のトップの力です。私たちはただ、企業のトップに気付きを与えるだけです。たとば「そこに石があるよ」と教えれば、社長は石を避けて通る。私の仕事の意義であり生き甲斐は、お客さんの会社が生き残り発展することです。

Loading...